ミックスには欠かせないエフェクター、コンプレッサー。

日本語でいうと「圧縮機」。

その役割は音量の大小の差を少なくすること。それだけです。

たったそれだけ。なのですが、EQなんかと違ってツマミをいじっても変化のほどが分かりにくいこともあり、とっつきにくい印象を持ってる人も多いんじゃないでしょうか。

そんな印象のコンプレッサーですが、

コンプレッサーには使い方のバリエーションがいくつかあって、それによって様々な効果が得られる、非常に奥が深〜いエフェクターなんです。

そこで!今回から何度かに分けて、コンプレッサーを有効に使いこなすためのノウハウについて書いていきます!

まず初回は各パラメータの意味について。

変化の分かりにくいパラメータに関しては動画付きで解説いたします!

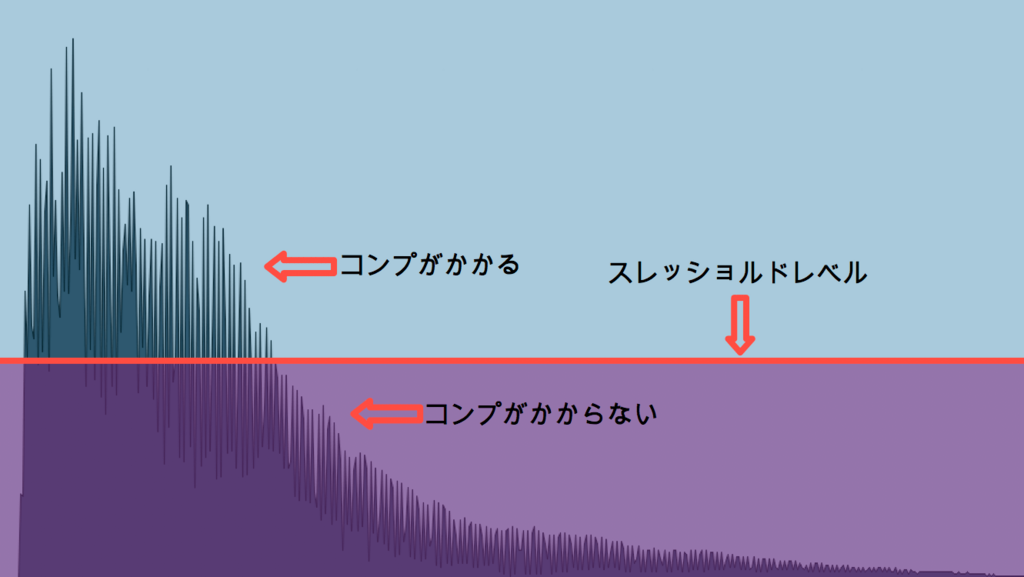

スレッショルド

コンプレッサーは「ある一定の音量を超えた音だけを小さくする」エフェクターです。

つまり、大きい音は小さくして、小さい音はそのままにすることにより、大小の差が埋まるわけです。

その「ある一定の音量」を決める、つまりコンプがかかる基準の音量を決めるパラメータがスレッショルド(=Threshold level)です。

スレッショルドレベルを上回った音にはコンプレッサーがかかり、下回った音にはかかりません。

サウンドを聴いてみましょう

スレッショルドレベルを上げたり下げたりしてみました。

右下にあるオレンジのツマミがスレッショルドです。

まずスレッショルドが0dB(=上限)からスタート。

はじめは全然コンプがかかってませんが、じょじょにスレッショルドレベルを下げていくと、きつくかかっていくのが分かりますね。

スレッショルドレベルが低い:小さな音にもコンプがかかる

=コンプのかかりが多い

スレッショルドレベルが高い:大きな音にだけコンプがかかる

=コンプのかかりが少ない

ちなみに左側にある「GR」と書かれたオレンジのメーターはゲインリダクションメーターといい、どのくらい音量が下がっているかを表しています。

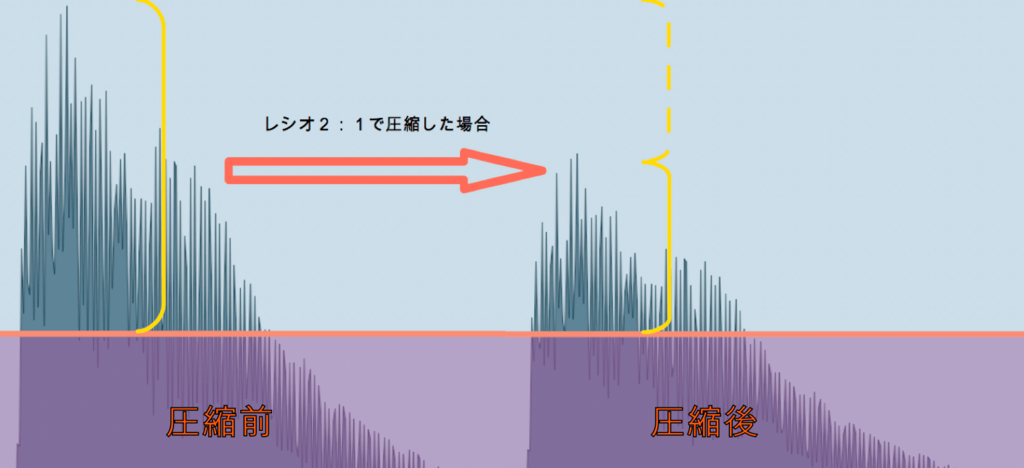

レシオ

スレッショルドレベルを超えた音をどれくらい圧縮するか決めるのがレシオ(=Ratio)です。

「2:1」とか「4:1」とかいうふうに、比率で表されます。

スレッショルドを上回った部分

サウンドを聴いてみましょう

レシオを大きくしたり小さくしたりしてみました。

左下にあるツマミがレシオです。

まず1:1からスタート。

1:1ということは圧縮しないということになりますから、はじめは全然コンプがかかってません。

が、じょじょにレシオを大きく取っていくと、きつくかかっていくのが分かりますね。

レシオの比率が大きい :コンプのかかりが強い

レシオの比率が小さい :コンプのかかりが弱い

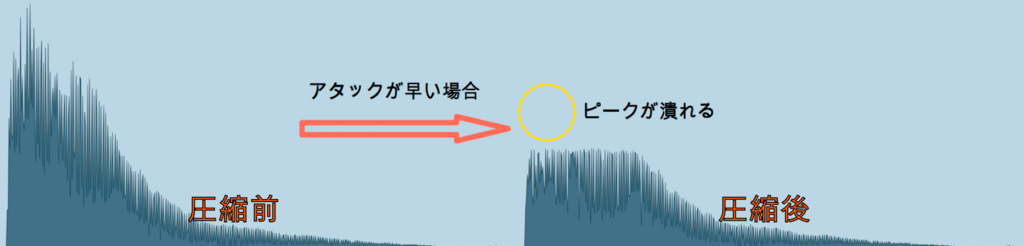

アタック

「スレッショルドレベルを超えてから、レシオで決定した比率まで圧縮し終わるまでの時間」がアタック(=Attack Time)です。

ちょっとややこしいですね。

簡単にいうと、コンプのかかりが早いか遅いかだと思ってください。

「短い」「長い」という言い方をすることもあります。

アタックが早い場合は、

スレッショルドを超えてからコンプがかかりきるまでが早いので、音のピーク(立ち上がり)が抑えられます。

そのため柔らかい音になったり、もっと極端にアタックが早ければ歪んだ音になったりします。

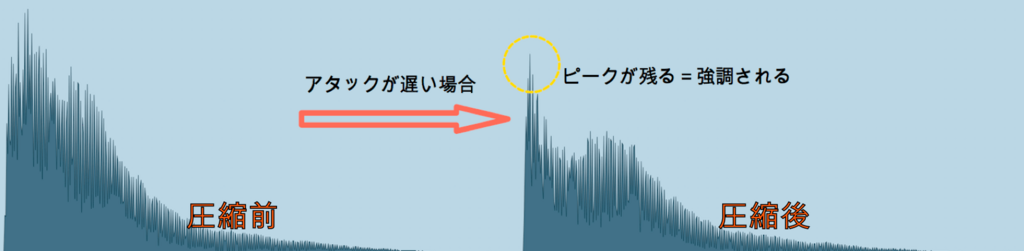

逆にアタックが遅い場合は、

スレッショルドを超えてからコンプがかかりきるまでが遅いので、音のピークは圧縮されずに残ります。

そのためピークが強調され固い音に聞こえたり、音の輪郭がクッキリしたりします。

ただし遅すぎるとほとんどコンプがかかりません。*1

サウンドを聴いてみましょう

アタックを早くしたり遅くしたりしてみました。

6つあるうちの上段真ん中のツマミがアタックです。

はじめはアタックが遅すぎてほぼコンプがかかってません。

じょじょにアタックを早くしていくと、ピークの潰れた、歪っぽい丸い音になっていくのが分かると思います。

アタックが早い:ピークが潰れる

=柔らかい音、歪んだ音になる

アタックが遅い:ピークが残る

=固い音、輪郭のクッキリした音になる

リリース

「スレッショルドレベルを下回ってから、元の音量に戻るまでの時間」がリリース(=Release Time)です。

簡単にいうと、圧縮をやめるのが早いか遅いかだと思ってください。

これも「短い」「長い」とも言います。

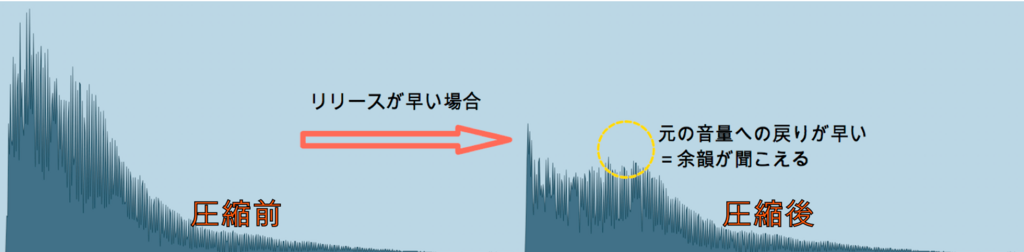

リリースが早い場合は、

スレッショルドを下回ってから圧縮をやめるまでが早いので、すぐに元の音量に戻ります。

そのためナチュラルな効きになりますが、

極端にリリースが早ければ余韻が伸びたように聞こえたり、ルーズなサウンドになったりします。

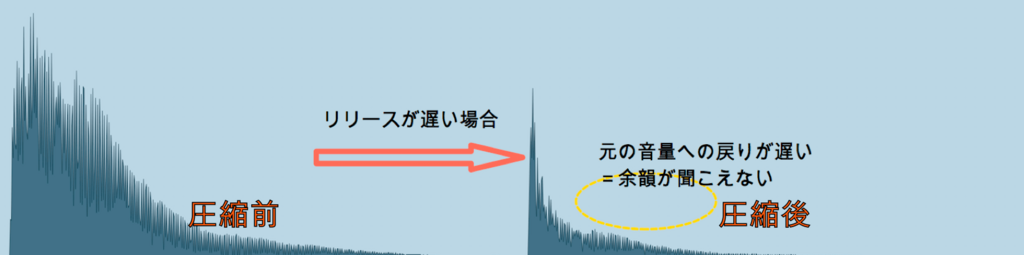

リリースが遅い場合は、

スレッショルドを下回ってから圧縮をやめるまでが遅いので、なかなか元の音量に戻りません。

そのため余韻が抑えられタイトな音になりますが、

極端にリリースが遅い場合は詰まった音になったり、音が遠くに行ったように聞こえます。

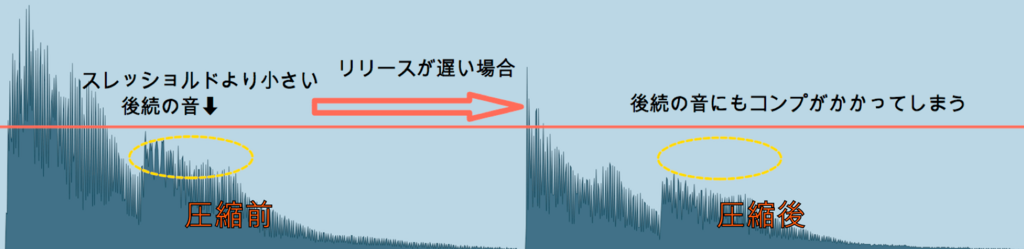

音が連続している場合にも注意が必要です。

リリースの長さに気をつけないと、

スレッショルドを下回った本来ならコンプをかけたくない後続の音にもコンプがかかってしまうことがあるんです。

サウンドを聴いてみましょう

リリースを早くしたり遅くしたりしてみました。

6つあるうちの下段真ん中のツマミがリリースです。

リリースが早い状態からスタート。はじめはナチュラルな音です。

じょじょにリリースを遅くしていくと余韻が聞こえなくなり、音が奥まっていくのが分かります。

リリースが早い:元の音量に戻るのが早い

=余韻が伸びる、ルーズなサウンドになる

リリースが遅い:元の音量に戻るのが遅い

=タイトな音、詰まった音になる

本来ならコンプをかけたくない後続の音にもかかる可能性がある

※アタック・リリースに関しては、一概に「何秒なら早い、遅い」とは言えません。

音色によって、フレーズによって、曲のテンポによって違います。

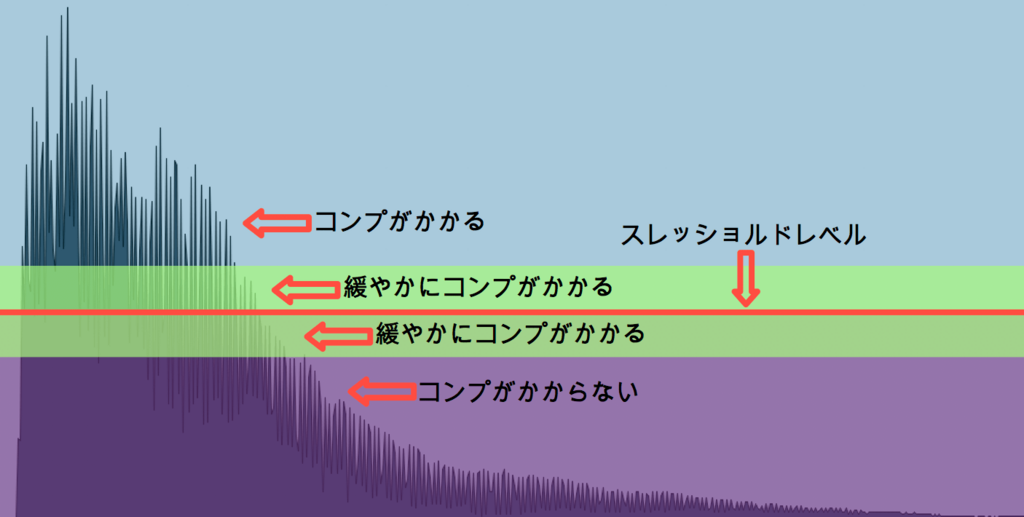

ニー

コンプレッサーは、スレッショルドレベルを基準にして動作しますので、

スレッショルドを少しでも下回っていれば圧縮しないし、

スレッショルドを少しでも上回っていれば圧縮します。

しかし、スレッショルド近辺の音に対しては、このせいで違和感が出ることがあるのです。

その違和感をなくすために、スレッショルドの近辺では緩やかなコンプをかけようと考えられました。

これがソフトニー(=Soft Knee)です。

スレッショルドを少しだけ下回った(上回った)音に対して、本来のレシオよりも緩めのコンプがかかるのです。

もちろん、明らかにスレッショルドを下回っている音量なら圧縮しませんし、

明らかに上回っているなら正規のレシオでコンプが圧縮されます。

逆はハードニー(=Hard Knee)。

こちらはスレッショルドを基準にカッチリと圧縮する/しないが分かれます。

この角度が膝のように見えるということから、ニーと名付けられました。

サウンドを聴いてみましょう

ソフトニーとハードニーを切り替えて聴いてみます。

6つあるうちの上段左のツマミがニーです。

分かりやすいようにキツめのコンプ設定です。

はじめはハードニー。じょじょにソフトニーにしていくとナチュラルな音になっていくのが分かります。

ハードニー:スレッショルドを基準に圧縮する/しないが分かれる

=極端なかかり具合

ソフトニー:スレッショルド近辺で緩めのコンプがかかる

=ナチュラルなかかり具合

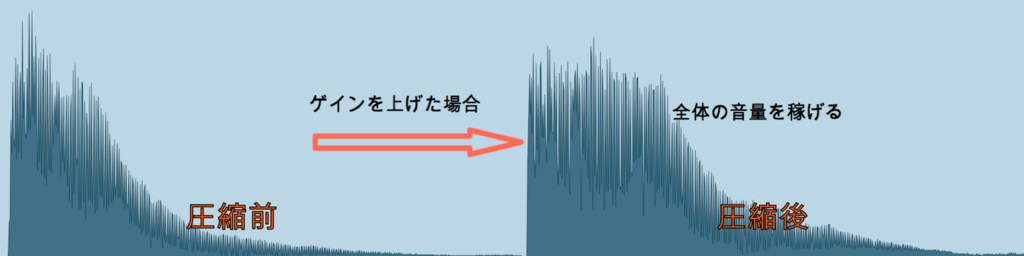

ゲイン

最後にゲイン(=Gain)。

機種によっては、メイクアップ(=Make-up Gain)とかアウトプット(=Output Gain)とか書かれていることもあります。

コンプレッサーは、大きい音は小さくして、小さい音はそのままにすることにより大小の差を埋めています。

が、そのままだと単純に全体の音量が小さいままですよね。

そこで、このゲインで最終的な出力レベルを上げることにより、音量を稼ぐのです。

基本的にはバイパス状態と比べて同じくらいの音量に聴こえるようにします。

ゲイン:最終的な出力レベルを上げる

=音量を稼げる

今回はここまで!

次回は「目的に応じて使い分ける」編をお届けします!

この記事を書いた人のTwitterはこちら。

*1:アタックが遅くても全くかからないわけではありません。

例えば、アタックを1秒に設定したとしましょう。

このとき、「信号がスレッショルドを超えてから1秒間はコンプが全く動作しない」と考えちゃうと間違いです。

あくまでもコンプはスレッショルドを超えた瞬間からかかり始めますが、「レシオで設定した圧縮割合になるまで1秒かかる」ということです。